次の写真をご覧ください。

いかがです? なんと一見、受験生が祈願しそうな「山号」と「寺号」です。「進学し、勝ちが授かる寺」とも読めます。

でも、決して受験祈願の寺院ではありません。

実は、こちらのお寺は、私が毎年、報恩講の布教に寄せて頂いている浄土真宗本願寺派のお寺なのです。

こちらのお寺のご住職は、高校の校長先生をされていた方です。

そして、こちらのお寺の若院は、現在、武生商業高校に勤務され、県内でも有名なフエッシング部の指導者として知られる方です。

長年、教師をされていたご住職は、次のような「山号」と「寺号」のエピソードを聞かせてくださいました。

世間一般の見方では、「仏様はお願いするものだ」と思いがちですが、阿弥陀仏はお願いするのではなく、逆に阿弥陀様が私のことをいつも願ってくださるのです。

仏様は、「お願いだからどうぞ私の名(南無阿弥陀仏)を称えておくれ、必ずあなたのいのちを支えて浄土に生まれさせます」と呼び続けているのです。

法要の合間に三国の港町を散策しました。すると、冬の味覚の王者「越前カニ祭り」が開催中です。

県内外より大勢の観光客がカニを買い求めに来ています。

すごい賑わいです。私は、おいしそうに茹で上がったカニ見てるだけ。高額でとても買う気にはなれません。やはり庶民には高価な食材です。

しばらく、売り手と買い手のせめぎあいを見ながら、その場を後にしました。

それから近くにある友人のH師が住職を勤める真宗高田派の寺院を訪ねました。

こちらの寺院は、親鸞聖人ゆかりの古い歴史を持つお寺です。

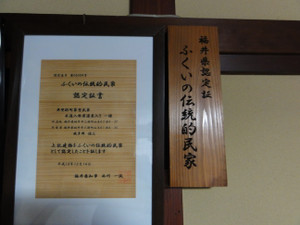

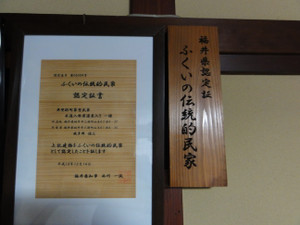

また、こちらの寺院に隣接する「茲道庵」は、「ふくいの伝統的民家」として県知事よりに認定されている古民家です。

典型的な「町屋型民家」であり、昔の井戸や古物等をたくさん陳列もされ、そして、誰でも気軽に見学できるよう解放もされているのです。

突然の訪問でしたが、折りよくご住職がおられ

やぁー、いいところに来たね

ちょうど今、お客さん用に蕎麦を打ったところ

よかったら一緒に食べていきなさいよ

と言われ、遠慮なく蕎麦を頂いてきました。

蕎麦は、住職の手打ちで「塩蕎麦」です。新蕎麦の「三立て(挽きたて、打ちたて、湯がきたて)の蕎麦」を3杯も堪能しました。

福井県の観光地、三国港町の散策は、本当に良い思い出となりました。越前カニと蕎麦は福井を代表する味覚ですが、私にとっては、カニより蕎麦です。

(できれば、清酒があると最高なのですが‥‥)

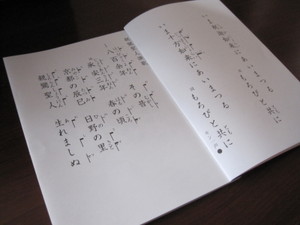

帰りにふと浮かんだ詩がありました。それは、数年前、三重県の方から頂いた年賀状に書いてあった詩です。

カニ(蟹)食うた、カニの一生食てしもうた

カ二からもらった私のいのち

そう思うたら、お念仏が出てならん

多くのいのちを頂いて生かされていることに気付く一日でした。南無阿弥陀仏。

最近のコメント